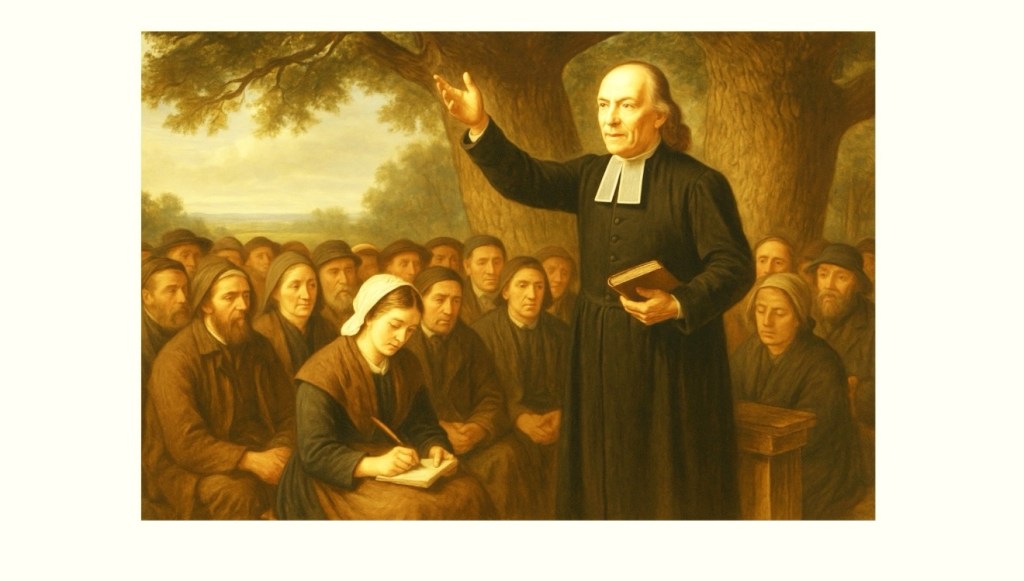

Es gibt eine leise Schwelle, die den Menschen vom Tier trennt – keine biologische, sondern eine metaphysische. Sie liegt nicht im Gehirnvolumen, nicht in der Lautbildung, nicht in der Werkzeugkunst. Sie liegt in der Fähigkeit, sich selbst in die Schranken zu weisen. Das Tier folgt seinen Affekten, und in dieser Treue zur Instinktnatur ist es makellos. Der Mensch aber ist gar nicht makellos; er ist ein Riss im Gewebe der Schöpfung – weil er weiß, dass er handeln könnte, anders, als sein Trieb ihn drängt. Das Christentum hat aus diesem Wissen ein Gebot gemacht. Es sagt nicht: Folge deinem Gefühl. Es sagt: Verwandle es.

In diesem „Verwandle es“ liegt die ganze Zumutung des Evangeliums. Nicht mehr der Instinkt, nicht die Reaktion auf Reiz, Angriff, Kränkung, Zuwendung oder Versagung soll das Handeln bestimmen, sondern etwas, das sich in der natürlichen Ordnung gar nicht rechtfertigen lässt: die Nachahmung Gottes. „Liebt eure Feinde“, heißt das in der Sprache Jesu – ein Satz, der jedem biologischen Sinn spottet. Denn kein Tier liebt seinen Feind. Kein Tier verzeiht, wo es verletzt wurde. Kein Tier gibt, ohne etwas zurückzuerwarten. Der Mensch aber soll das tun – gerade weil es wider die Natur scheint.

Ist der Mensch das einzige Wesen, das seine eigene Natur überschreiten kann? Freilich, da gibt es einige rührende Geschichten von Pferden und Hunden, die sich in Krisensituationen schon mal geopfert haben sollen. Aber man weiß nicht, ob solche Berichte nicht eher nur zu Herzen gehende Erfindungen hypersensibler Autorinnen und Autoren sind, die auf diese Weise beschreiben wollen, wozu eigentlich der Mensch fähig sein sollte. In dieser paradoxen Aufgabe nämlich (Selbstüberschreitung) liegt die Würde des Geschöpfes. „Und ihr werdet Kinder des Höchsten sein“, sagt Christus. Das heißt nicht: Ihr werdet wie Gott oder selber Götter sein. Sondern: Ihr werdet leben wie ER – wissend, dass ihr ES nicht seid. Die christliche Existenz bestand nie in der Selbstverwirklichung des Ichs, sondern in seiner intendierten Verklärung. Der Mensch wird nicht, was er „eigentlich“ ist, sondern was er nicht ist – und in dieser ständigen Unangemessenheit liegt sein Adel.

Die Ethik Christi ist nicht eine Optimierung des Guten, sondern die Abschaffung der Berechnung. „Wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon?“ – diese Frage ist ein Volltreffer mitten ins Weltgefüge. Sie zerstört die Äquivalenz von Geben und Nehmen, Alltags-Prinzip des Gleichgewichts, das in allen Religionen, ja in allen Gesellschaften die natürliche Ordnung bewahrt. Jesus hebt dieses Gleichgewicht für die auf, die das Ganze suchen. Er will, dass der Mensch handelt, ohne Gegenüber, ohne Spiegel, ohne Belohnung. So handelt Gott – gütig gegen die Undankbaren und Bösen.

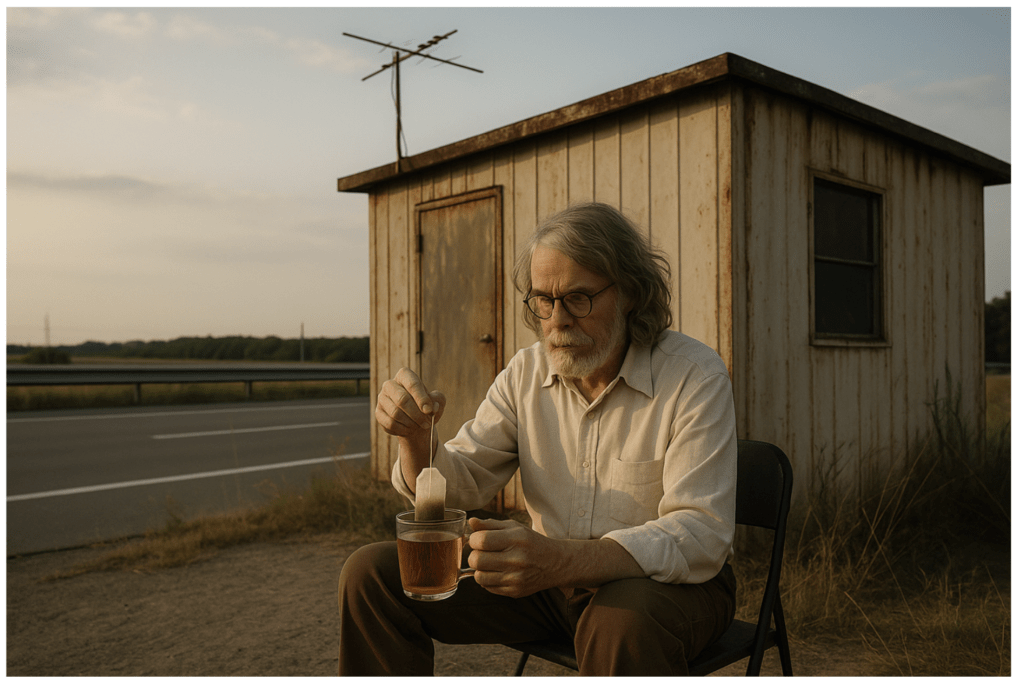

Aber wer vermag das unter uns Sterblichen? Nur der, der die Welt schon ein Stück weit hinter sich gelassen hat. Es ist eine Erfahrung des Alters, die jungen Menschen fast grausam vorkommen muss: dass das, was man aus sich macht, immer weniger zählt, je näher man der Wahrheit kommt. Der alte Mensch jedoch hat genug Zeit gehabt, die Mechanik der Affekte zu durchschauen – das Spiel von Sympathie und Antipathie, Anziehung und Abstoßung, Stolz und Verwundung. Er hat gesehen, wie armselig und verlässlich zugleich diese Mechanik arbeitet, wie sie Freundschaften, Lieben, Feindschaften, Karrieren lenkt – und wie wenig sie mit Freiheit zu tun hat. Erst im Nachlassen der Leidenschaften öffnet sich das Auge für die unbegreifliche Güte dessen, der ohne Affekt liebt.

Für den Jungen ist Liebe noch Begehren, Freundschaft noch Spiegelung, Feindschaft noch Selbstbehauptung. Er sieht im Anderen das Objekt, an dem sich sein Ich in rasendem Zorn oder flammender Liebe entzündet. Erst der Alte, vom Ich und seinen Spiegelfechtereien erschöpft, beginnt zu begreifen, dass Liebe kein Gefühl, sondern eine Form des Handelns – und dass die höchste Handlung jene ist, die vom eigenen Vorteil abgelöst bleibt. Der Junge muss und will Eindruck machen, der Alte darf und will still wirken. Der Junge fragt: „Was bringt mir das?“ Der Alte erkennt: Alles, was etwas brachte, brachte mich und andere in Gefahr.

Christlich handeln heißt, im Stil Gottes zu handeln – und dieser Stil ist die vollkommene Zwecklosigkeit. Gott liebt nicht, weil der Mensch liebenswert wäre. Er liebt, weil er ist. Und der Mensch, der das begriffen hat, liebt, weil er sein will wie der, der ihn liebt. Darin liegt kein Größenwahn, sondern Nachfolge – das leise unendliche „Wie“ des Gebets, das den Himmel öffnet: „Wie im Himmel, so auf Erden.“

Die Welt mag diese Haltung für weltfremd halten; in Wahrheit ist diese tatsächliche „Weltfremdheit“ aber weltweitüberlegen. Sie hebt den Menschen aus dem Kreislauf des Affekts, aus der Zwangslogik des Reagierens. Wer in diesem göttlichen Stil lebt, antwortet nicht mehr auf Reize, sondern auf den Ruf. Und dieser Ruf ist immer derselbe: Tu Gutes, ohne Grund.

So wird das Christentum – richtig verstanden – nicht zur Moral, sondern zur Kunstform. Die Kunst, wie Gott zu handeln, ohne Gott zu sein, ist die höchste aller Lebensformen. Sie ist schwer, einsam, unscheinbar – und gerade darum göttlich. Denn der göttliche Stil zeigt sich nicht in der Macht, sondern im Verzicht; nicht im Triumph, sondern in der Sanftheit derer, die nichts mehr beweisen müssen.

Und vielleicht ist das die letzte Lektion des Alters: dass der Mensch Gott nicht erreicht, indem er ihn begreift, sondern indem er ihm ähnelt – schweigend und unberechenbar in einer Güte, die über jeden Affekt hinausgeht. Das ist das Ziel des Lebens: Gott nachahmen, wissend, dass man ihn nie erreicht – und gerade darin von ihm berührt werden.